Игорь Савченко — беларусский художник, фотограф, чьи работы находятся во многих музеях мира. В частности, его фотографии хранятся в The Hasselblad Collection в Гетербурге, Fotografiska в Стокгольме, Brandts Museet for Fotokunst в Оденсе, Fotomuseum Munchen в Мюнхене и других публичных и частных коллекциях. Как автор, который работает в концептуальной, творческой фотографии (а также в других направлениях), Игорь Савченко сегодня является одной из самых значимых фигур в беларусском современном искусстве.Тем более, большой новостью было узнать, что в актуальное время художник решил отказаться от фотографии, которая сделала его знаменитым.

Это заявление Игорь Савченко сделал на встрече в минском пространстве «Вершы», где сейчас проходит pop-up storе (выставка-продажа) с участием его работ. Корреспонденту Reform.by удалось побывать на artistic talk c автором, который проходил в необычном формате. Фотограф тянул карточки с написанными на них концептами-словами, и отвечая на вопросы по теме от ведущей и публики, рассказывал о себе. Беседа, в которой художник говорил о важных для каждого человека вещах, делился историями из своей жизни получилась непринужденной и «свежей» — несмотря на то, что в первую очередь она интересна людям, которые знакомы с творчеством автора, «игра в слова» с Игорем Савченко — удачный формат и для знакомства с одной из важных фигур беларусского современного искусства.

Поэтому с некоторыми сокращениями мы решили опубликовать разговор.

Справка от Reform.by

Игорь Савченко родился в Минске. Учился в Беларусском государственном университете информатики и радиоэлектроники по специальности «кибернетика и системы автоматического управления». В 1985—1991 годах работал инженером. Пришел в фотографию в конце 1980-х, когда познакомился с участниками Студии творческой фотографии Валерия Лобко в фотоклубе «Мінск». В 1991 году ушел из инженерии в фотографию. В этом же году проходит первая персональная выставка автора в Galleri Index/Fotograficentrum, Стокгольм.

Игоря Савченко в фотографии интересует не прямое отображение реальности, а смысловые и временные пласты, когда предметом внимания фотографа является не действительность, а время. Так, ключевыми для художника являются серии работ «Мистерии», «Невидимое», «Комментированные ландшафты», «Без лица» и другие циклы.

В 1997 году художник декларирует отказ от создания новых фотографических работ, и с 1998 по 2005 годы создаёт проекты на базе текстов и смешанной техники.

Возвращается в фотографию в 2006 году — и приходит к съёмкам сразу на фотографическую бумагу, создавая прямое «позитив»ное изображение. Такие отпечатки автор называет «уникатами». Параллельно художник создает концептуальные работы с помощью текста и звука.Сегодня произведения Игоря Савченко находятся в публичных коллекциях одиннадцати музеев мира.

***

Небольшое примечание

Название каждой главы в тексте — слово-концепт на карточке. Вопросы ведущей и зрителей выделены курсивом. Автор старался сохранить разговор максимально приближенным к его «оригиналу».

Одиночество

— Как вы относитесь к одиночеству? Оно для вас друг или наоборот — губительно? Требуется ли вам одиночество?

— Это естественное, любимое, и, наверное, точно необходимое состояние для того, чтобы что-то делать. Либо переживать. Вообще, большая часть жизни прошла в одиночестве того или инога рода. Поэтому с этим не будет конкретной истории. Это часть жизни — неотъемлемая и плодотворная.

— Если посмотреть на ваши фотографии, можно сказать, что они проникнуты ощущением одиночества. По сути, на них просто нет людей. Это тема одиночества в творчестве — важна ли для вас?

— Я сказал бы, что нет. Она важна лично для меня, чтобы что-то делать, а как-раз таки в работах или на картинках, нет, вовсе не обязательно, чтобы там были пустынные ландшафты или что-то такое. Как раз таки [у меня] есть работы, где люди, люди, люди. Но для того, чтобы их сделать, почувствовать возможность сделать что-то, — именно одиночество и надо.

Вообще, это противоречивая вещь. Потому что для работы нужно одиночество, а что касается путешествий, например, то бывает жалко, если не с кем в «живом эфире» пережить все, что происходит во время путешествия. Не рассказывать потом — пересказ всегда неполноценен, а именно чтобы было сиюмоментное сопереживание. Поэтому вот там мы одиночество вычеркиваем.

— Творчество — достаточно одинокое занятие. Нужен ли вам первый зритель? Авторитетный человек? Поделиться с кем-то? Это важно для вас?

— Нет. [У меня] нет этого момента сверки, проверки — мол, получилось-не получилось. Все, что делается, — это решено изначально, и потом никаких корректировок, в принципе, не бывает. Момент производства — вообще скрыт, его никто не видит. Поэтому повлиять на этом этапе невозможно, потому что это не доступно ни для кого. А когда какая-то штука уже сделана — то все, она сделана. И принимается она или не принимается, критикуется — это не важно. Любая критика и любое мнение приветствуются, с благодарностью или нет, но точно с вниманием выслушиваются. Но это не руководство для каких-то поправок, не руководство к действию. Это просто принятие обратной связи.

— Вы сказали, что большая часть вашей жизни прошла в одиночестве. Это был сознательный выбор или так получилось?

— Это с детства. Я всегда любил не во дворе бегать — во дворе пятиэтажки на улице Харьковской, которая на тот момент стояла практически на краю города. Была школа, а дальше — поля, овраги, карьеры и деревья. Я как раз и уходил в эти поля, карьеры и овраги. [Их] предпочитал. Может оттуда все.

Боль

— Насколько художнику нужно состояние боли? Если говорить о душевной боли, питательно ли художнику страдать немножечко?

— Если мы говорим сейчас о душевной боли, с ней так или иначе встречаешься когда… Просто переживаешь моменты текущей жизни, событий вокруг. Но не обязательно, чтобы она переходила в степень страдания.

Душевная боль… Утрата близкого человека, например. Смерть. Это было в личной биографии. Увы. И это такая штука, от которой уже никуда не деться, она будет всегда. Она может уходить на дальний план, но совсем исчезнуть не может.

Если использовать слово «творчество» и все такое, то боль не нужна. Просто это может появиться, возникнуть, и тогда переживается.

Но если говорить про боль физическую, то на протяжении некоторых последних лет доводилось ее испытывать регулярно. Причем добровольно, без принуждения. Тут мы плавно переходим в тему нательных рисунков. Это практика недавних лет. (Здесь Игорь Савченко говорит о своих многочисленных татуировках — Reform.by).

— Возможно физической болью заглушить ментальную боль?

— Для меня нет. Это понятия непересекающиеся. Это абсолютно разные космосы.

— А если говорить про боль душевную, возможно ли из этого состояния творчество? Или когда что-то такое случается, вы замолкаете?

— На счет полного замолкания, точно нет, потому что [творческий] процесс идет всегда. Даже во сне. Можно с уверенностью сказать, что [творческий процесс] идет круглосуточно. Но непосредственно переживая что-то..? Для меня именно это время не будет сиюминутно продуктивным. Оно может потом сказаться, в итоге все же перерабатывается — это такая топка. И в качестве «дров» туда идет буквально все.

Деньги

— Для вас важны деньги? Может быть, есть какая-то история, с ними связанная, — свалившегося богатства или наоборот — периода, когда денег не было совсем?

— Тут как раз есть очень конкретная история, которая предоставила возможность многому, что последовало потом.

В конце 1989 года я совершенно случайным образом встретил в кулуарах проходившего тогда первого съезда Союза фотохудожников в Красном костеле — тогда это был Дом кино — одного приятеля. И он меня спросил: «Хочешь поучаствовать в одном конкурсе?» (Речь идет о премии Кодак-Пате на Международном салоне фотографии в Рояне, Франция — Reform.by). И на бумажке нацарапал адрес одного французского салона. Буквально к концу подачи заявок я и отправил почтой свои картинки. Отправил и отправил. И где-то в начале 1990 года мне пришел ответ. На французском языке. Смысл письма был в том, что, мол, уведомляем вас, что вы получили премию, пожалуйста, ждем от вас инструкции куда перевести деньги. И премия — 10 тысяч франков. Тогда это получалось 2 тысячи долларов…

Тогда я еще работал инженером. И вот данный приз явился обоснованием для моей мамы, что я могу спокойно оставить инженерную работу и профессионализироваться как художник. Так я и сделал. Это победа в конкурсе дала мне возможность заниматься только тем, чем я хочу заниматься, и я делаю это с тех пор.

— Для художника деньги — это признание?

— Я бы сказал, что не признание, а один из элементов успеха. Признание проявляется все-таки не в денежной форме.

Деньги для меня не являются самоцелью, но предоставляют вполне конкретную свободу. Именно поэтому они важны. И плюс — [для меня искусство] — это все-таки профессиональное занятие. Не хобби. Поэтому оно должно обеспечивать.

— Якая найвялікшая сума, якую вы атрымалі за сваю працу?

— Это был благотворительный аукцион, который проходил в Нью-Йорке. За мою фотографию было заплачено 8 с чем-то тысяч долларов. Все проходило через галерею — я этих денег не видел. Но мне пришло письмо с благодарностью, там была указана эта сумма. Бумага сохранилась.

— Как вы устанавливаете цены на свои работы? Вы их подымаете со временем?

— Это может быть предмет разговора на целый вечер. Но у меня нет стратегии постепенного поднятия цен на работы. Цены всегда устанавливаются специально под какой-то случай. Обычно считается, если мы говорим о фотографии, что последняя работа из тиража, стоит дороже. Но я такого не делаю. Ориентируюсь на целый ряд обстоятельств.

До недавнего времени я считал, что не важно, если в галереях в Нью-Йорке или Париже работа имеет, скажем, определенную цену, то в Минске будет не «камильфо» ее снижать. Это будет демпинг. Потому что до недавнего времени не было никакой проблемы, например, кому-нибудь приехать сюда и что-нибудь приобрести. Либо наоборот. Поэтому я старался этому [правилу] следовать. Но сейчас я чувствую себя свободным от этих обязательств, поэтому ценообразование очень произвольное.

Кризис, молчание

— Знаю, что у вас была такая история, что в конце 1990-х вы просто замолчали. Вы можете рассказать почему?

— На самом деле не совсем так. Это был сознательный отказ от фотографирования. Это не было молчанием. Я поменял инструмент. И уже на тот момент у меня собирались новые работы в другой форме.

Это был 1996 год. Тогда казалось, вполне обоснованно, что все, что было интересного в фотографии, я сделал, а повторяться не хотелось, как и нарабатывать количество. Поэтому было принято такое решение. Потом прошло десять лет. В фотографии обнаружились какие-то ранее неизведанные стороны, которым я не придавал значения, и они оказались продуктивными. В районе 2006-2007 я стал фотографировать опять. Прошло еще 10 лет, и сейчас отказ от фотографии полный и окончательный. Бесповоротный.

— Это недавно случилось?

— Можно сказать, что последние мои фотографические работы датированы 2017 годом. Все. Но. У меня дома по-прежнему лежит большой пакет с кассетами непроявленной пленки. [Кассеты] датированы 2012 годом. Может быть, я их еще проявлю, а может, оставлю так. Последнее даже лучше.

— Это ведь очень сильное решение. Во-первых, это страшно — отказаться от чего-то, поставить точку, сказать «все».

— У меня страха точно нет. Это смена инструмента. Представьте, что столяр решил сделать шкаф, он же не будет пользоваться слесарными инструментами? Он берет инструменты соответствующие задаче. Так и здесь. Ровно таким образом. Потому что то, что хочется делать, это можно сделать посредством слова, текста, но никак не фотографией. Поэтому я уже не могу тратить время непродуктивно.

— На какой инструмент теперь вы поменяли фотографию?

— На текст.

— Что вы сейчас пишете?

— Это такие странные текстики. Я затрудняюсь их квалифицировать. Это уже не рассказы, вряд ли я к этому вернусь опять. [У меня] есть книга с рассказами, но эти [тексты], что я делаю сейчас, — это не художественная литература, никоим образом не эссе. Это такие штучки. Они выглядят и подаются как статьи из научных, научно-популярных журналов. Тематика — очень разная: от лингвистики до стратегических исследований. Как правило, там всегда стоит моя подпись, но это подается со всеми атрибутами как статья из некого указанного журнала и стоит имя некого автора. Мне так удобней.

— Но присутствовать в мире визуального или фотоискусства вы планируете с тем, что уже сделано? Новых проектов уже не будет?

— Я собираюсь эксплуатировать уже сделанные работы. Что-то новое может появиться только в следствие новых форм подачи. В этом смысле могут быть новые проекты, но скорее всего это вряд ли будет моя работа, потому что я не склонен, у меня нет больших задатков в плане подачи. Скорее, это будет работа кураторов.

— С 1996 года чем вы занимаетесь, когда перестали фотографировать?

— Продолжал действовать как художник, который работает с текстом, со звуком. Это не было молчанием.

— Некалькі гадоў таму быў такі праект, у межах якога вы знішчылі свой архіў. Навошта вы гэта зрабілі?

— Это нельзя называть уничтожением. Это был акт деконструкции. Есть такой художник — Дариус Вайчекаускас из Клайпеды, он деконструирует, перерабатывает работы — фотографии, альбомы, книги, каталоги — других художников. Да, он буквально пропускает их через уничтожитель документов — шредер. И полученные полоски бумаги потом использует в своих работах.

Дариус предложил мне сделать что-то такое с моими работами. И в качестве материала я выбрал свои негативы до 1996 года включительно. В итоге все негативы пошли туда. (В шредер — Reform.by). И ничего страшного я в этом не вижу совершенно. Потому что негативы такого рода — это не репортажная съемка. И чтобы повторить такого рода работу, не достаточно просто напечатать негатив: во-первых, негатив нуждается в небольшой кадрировке, потом нужна постобработка. То есть негативы уже не являются материалом, используя который, можно повторить сделанные работы. Это уже отработанный материал абсолютно. Поэтому ничего страшного здесь нет.

— Што вы адчулі, калі іх знішчылі?

— Облегчение.

Принципы, ценности, убеждения, вера

— Художники и в целом люди часто определяют себя через какие-то ориентиры и принципы — от вегетарианства до веры в Бога. Есть ли у вас ценности и ориентиры, которые вам важны?

— Если придерживаться каких-либо принципов, следовать убеждениям в течение жизни, то, собственно, это и становится фактом биографии, только не сиюсекундным, а длящимся во времени, долгоиграющем.

Это будет несколько пафосно, но если мы говорим о художнической практике, то, наверное, могу сказать, что я стараюсь быть честным как художник. Иначе какой смысл? Все, что делается, оно делается из побуждений настоящих, чтобы это в итоге и было чем-то настоящим.

— Верите ли вы в Бога?

— Если это вера, то предмет этой веры — точно называется не этим словом, а чем-то другим. И, наверное, это скорее не вера в таком правильном и полном смысле этого значения, это просто какое-то воззрение. Поэтому правильный ответ — нет, не верю.

Работа не в фотографии

— Я знаю, что у вас техническое образование. И вы работали инженером. Можете что-то из этой прошлой жизни вспомнить и рассказать? И повлияла ли на вас эта работа в творческом смысле?

— Честно говоря, я не собирался быть инженером. Я хотел бороздить просторы мирового океана. Но испортившееся в средних классах школы зрение не дало мне возможности поступить в тот институт, в который я хотел — Институт океанологии в Ленинграде. Поэтому я пошел на вынужденный шаг — и выбрал профессию инженерную, ту, которая позволяла бы работать, в том числе и на судах.

Выбранная мной специальность называлась «кибернетика и системы автоматического управления». Профиль — очень широкий, открывались возможности работать где угодно. В процессе учебы я очень увлекся — остался на кафедре в институте, собирался вообще-то двигать науку посильным образом. Но потом через несколько лет понял, что это все-таки не то, чем я готов заниматься всю жизнь. Поэтому я попробовал поменять все это — поработать инженером в одном ЦКП. Сейчас профиль его работы общеизвестен — тогда об этом широко не говорилось. Была там своя романтика, но вскоре выяснилось, что это тоже не мое дело.

— Вам эта работа не очень нравилась?

— Я никогда не хотел ходить с утра на работу, вечером — с работы, нет. Однако могу заметить, что сейчас мое образование для создания тех самых текстов, безусловно, играет роль, используется на полную катушку. Поэтому совесть моя чиста — государственные деньги были потрачены не зря. Даже если я не работаю по специальности. Тут я спокоен точно.

Наслаждение

— Вы гедонист? Что приносит вам наслаждение? Какие ваши любимые радости? Творчество — это наслаждение или страдание?

— Страдание — точно нет. Да и скорее в ранг наслаждения я бы тоже творчество не относил. Это скорее способ жизни, проживания что ли…

Скажем, если вспомнить фотографическое прошлое, то сидеть и печатать картинки — это была для меня каторга. Буквально. Ничего общего с наслаждением.

Если все же говорить про наслаждение, — то это жизнь во всех ее проявлениях. Источником могут быть самые разнообразные ее моменты: от мороженого в детстве — до музыки сейчас.

Судьбоносное решение

— Было ли в вашей жизни какое-то решение, которое поделило ее на «до» и «после» и привело вас именно в эту точку, где вы сейчас?

— Если это действительно сознательное действие с моей стороны, то, наверное, мы опять возвращаемся к 1990 году и решению оставить инженерную работу и профессиольнально существовать дальше как художник.

Но. До этого был целый ряд событий, которые выглядят как случайности, но не уверен, что они являются таковыми на 100 процентов. Наверное, в этом была какая-то предопределенность.

Если бы в 1988 году я не прочитал объявление в «Вечернем Минске» о наборе в фотостудию во Дворце железнодорожников… Если бы я не приперся туда с комплектом уже сделанных работ… Если бы кто-то из нынешних фотографических коллег не отправил меня в фотоклуб «Мінск», сказав, что они, мол, такое любят, тебе туда… Если бы в тот момент там не присутствовал человек, который сподвиг меня поехать в фотоклуб… И мы поехали с ним, и он показал мне тогдашнего председателя клуба Юрия Сергеевича Васильева. Сам я не решался к нему подходить, но тот человек меня подтолкнул: «Иди, это он, все…». Если бы Юрий Васильев не предложил буквально через неделю сделать выставку в фотоклубе… Если бы в том году в Краснознаменном беларусском военном округе была бы хоть одна заявка на мою военную специальность, полученную в институте на военной кафедре… Если бы хотя бы что-нибудь из этого ряда произошло бы по-другому, все могло бы очень сильно измениться.

Но все случилось именно так, поэтому состоялись выставки, и дальше понеслось.

Отношение с телом

— У вас такой яркий образ (На теле Игоря Савченко — множество татуировок — Reform.by). Почему вы его выбрали? Как вам живется, когда вы приковываете взгляды?

— Это было осознанное решение. И последствия, естественно, рассчитывались. И это была такая терапия. Чтобы попытаться избавиться от излишней застенчивости и стеснительности, которая преследует меня с самого детства, я пошел на такой шаг. По принципу от обратного.

— Вы не пожалели об этом?

— Не пожалел. Масштабов таких я изначально не планировал, но потом как-то само собой получилось. Даже если бы я и хотел пожалеть, то это бессмысленно — обратной дороги нет.

— С какой реакцией на ваш образ вы встречались в Беларуси?

— С полярной: с положительной, и с отрицательной. Была одна попытка агрессивная и не словесная в мой адрес в троллейбусе от человека заведомо старше меня, но я делаю зарядку, и она не прошла.

Другой художник

— Кто из других художников — беларусских, мировых, на вас повлиял?

— Брейгель, Тарковский, Сокуров, Брукнер, Рахманинов. Литераторов не будем, но если что, — то Чехов.

Из беларусских — тут я скорей воспринимаю художников как коллег, поскольку не могу проследить их влияние. Я не говорю сейчас о симпатии к работам, именно о влиянии. Потому что Сокуров [на меня] повлиял я знаю чем, Тарковский — знаю чем, Брукнер — знаю чем.

Место

— Где ваше место силы?

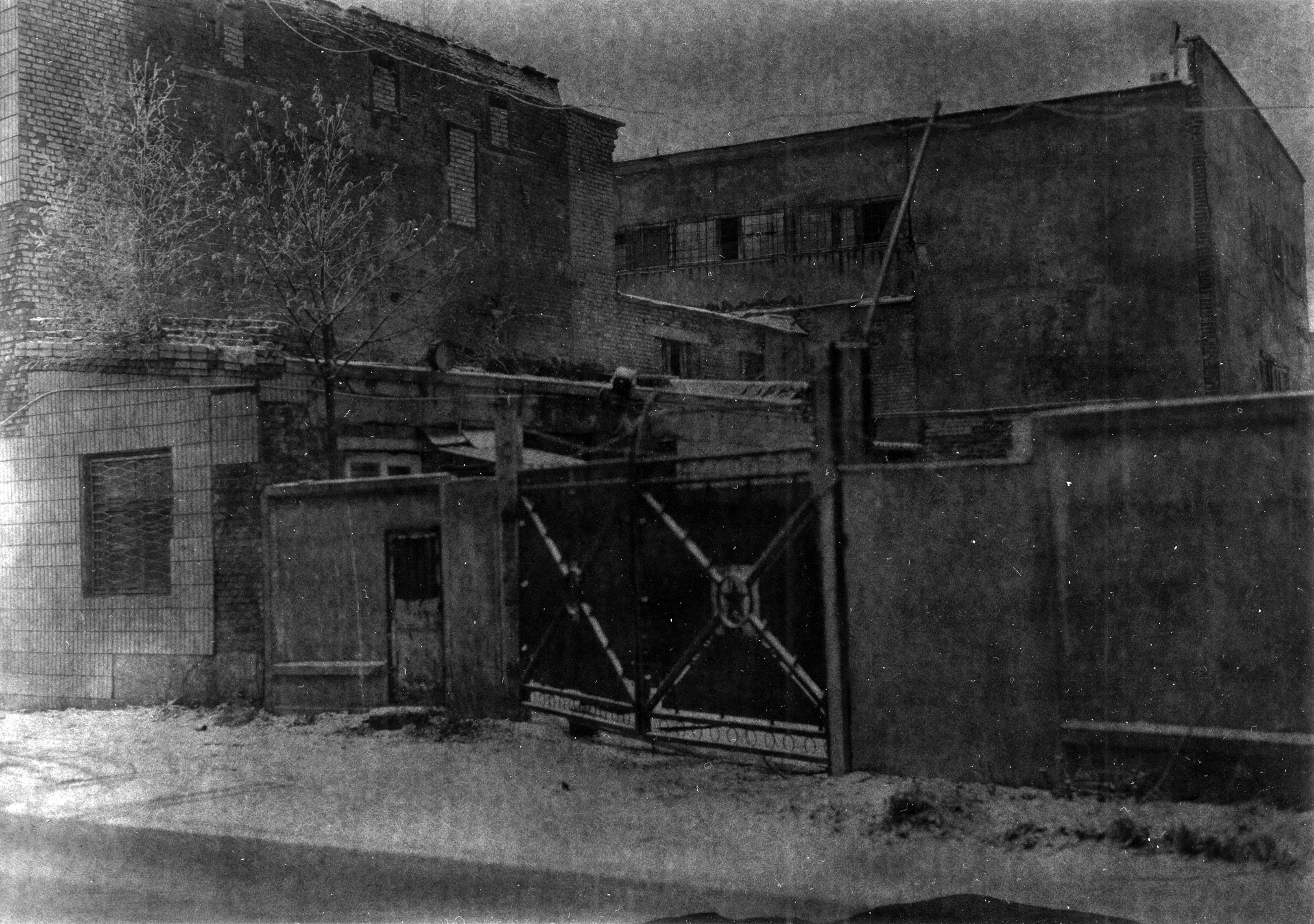

— Назвать это местом силы, не знаю, можно ли… Но если говорить о городе, есть кварталы, которые имеют схожие признаки — как правило, это железная дорога, пустыри, столбы… Например, Грушевка, какие-то кварталы на Автозаводе, пока еще большой пустырь между станцией Минск- Восточный и началом Тракторного завода.

— Почему это место силы?

— Они все такие… Ими могут быть, в принципе, любые пространства с деревянными столбами вдоль грунтовых дорог, грунтовые же дороги, пересеченная месть, холмы, перелески, причем надо, чтобы это было на нашей территории. Понятно, что такие же атрибуты есть во многих странах, но они выглядят там немного по-другому, и ощущение вызывают другое, поэтому во всей полноте это переживается именно здесь.

— Как вы ощущаете связь прошлого, настоящего, будущего. Что для вас категория времени?

— Для меня продуктивным и плодотворным является прошлое, как ни странно. По поводу будущего возникает чувство сожаления — сожаление по поводу того, что не придется [его] пережить, увидеть. А прошлое — оно продуктивно. Там много всего. Может оно интересно еще и потому, что поддается анализу — не сухому, научному, а человечески опосредованному. И поэтому время именно в этом смысле можно назвать рабочим инструментом. Даже сейчас, когда речь идет о текстах как форме выражения.

А если возвращаться в фотографию, то это было еще более рабочим инструментом. Именно фотография позволяла работать со временем. Если действительно задействовать присущие только фотографии свойства, возможности.

Падпісвайцеся на культурныя навіны Reform.by у Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: